Révision des statuts de l'ARS

Réaliser ensemble le futur du district

Les structures de gouvernance régionale doivent être revues et renforcées au niveau du district. Plusieurs modifications du cadre légal, intervenues récemment, exigent que les enjeux de développement territorial, économique et touristique soient dorénavant coordonnés à l’échelle du district. Ce contexte offre une opportunité aux communes sarinoises de revoir leur collaboration sur les thématiques clés pour l’avenir du district.

Cette vision régionale implique une révision totale des statuts de l’association, dont les principaux éléments sont présentés sur cette page.

L’essentiel en bref

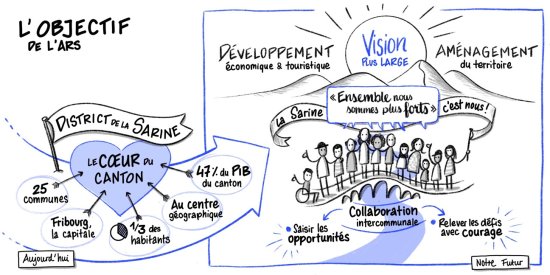

Positionner le district de la Sarine comme moteur de développement, renforcer les synergies entre les vingt-cinq communes qui le composent et développer des projets au profit de toute la région : tels sont les objectifs principaux que s’est fixés l’Association régionale de la Sarine en lançant une révision totale de ses statuts.

Si l’association est active depuis 2022, des modifications du cadre légal exigent désormais que les enjeux de développement territorial, économique et touristique soient coordonnés à l’échelle du district. Ce contexte offre une opportunité aux communes sarinoises de collaborer sur les thématiques clés pour le développement du district, de le doter des infrastructures nécessaires et d’assurer une partie de leur financement au moyen de subventions externes.

La révision totale des statuts de l’association a été accepté à l'unanimité par tous les législatifs communaux au 31 décembre 2025. L’entrée en vigueur des nouveaux statuts est ainsi planifiée pour le 1er juillet 2026.

Les objectifs de l'ARS

Quels sont les objectifs de la révision totale des statuts de l’association ?

La révision totale des statuts ambitionne de doter le district des structures et compétences nécessaires pour envisager son développement territorial, économique et touristique futur. L’échelle régionale permet de traiter le territoire de manière plus large, de prévoir les infrastructures nécessaires et de prétendre aux subventionnements disponibles pour les financer. La révision des statuts doit également permettre de renforcer les synergies entre les communes et de développer des projets au profit de toute la région. Dans un environnement toujours plus compétitif, il est indispensable de façonner une image cohérente et de positionner le district comme moteur de développement.

Pourquoi cette révision totale intervient-elle maintenant ?

L’élément déclencheur est la demande adressée à l’ARS, en février 2024, par les communes concernées par l’élaboration des projets d’agglomération, d’examiner la possibilité de reprendre la tâche d’élaboration et de mise en œuvre des projets d’agglomération de l’Agglomération de Fribourg, condamnée à disparaître par la révision de la LAgg. Un examen juridique et technique approfondi s’en est suivi, examen au cours duquel le Comité de direction (CoDir) a non seulement évalué l’opportunité de la reprise d’autres tâches en lien avec le territoire, mais a également examiné les adaptations à effectuer dans les statuts pour que l’ARS puisse pleinement assumer le rôle régional imposé dans certaines lois cantonales, notamment en matière de tourisme.

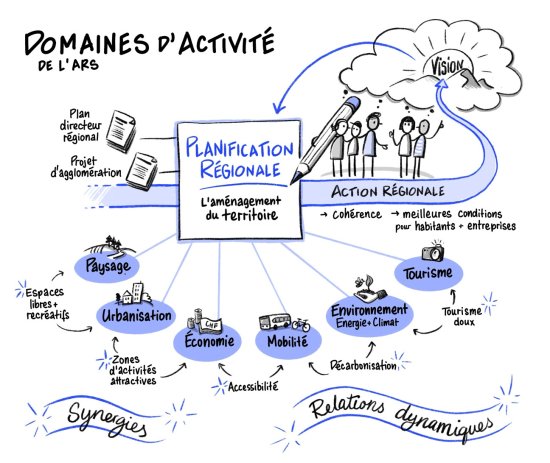

Les domaines d'activité de l'ARS

Quelles seront les thématiques portées par l'Association ?

La révision des statuts prévoit d’étendre les tâches actuelles de l’association en y ajoutant plusieurs politiques publiques qui sont toutes en lien étroit avec le territoire et le positionnement du district. Les thématiques et domaines d'activité portées par l’association seront nombreuses : Planification régionale, économie territoriales, prestations de mobilité, environnement énergie & climat, et promotion touristique.

Planification régionale

Définition > La planification régionale définit et coordonne les grandes orientations d’aménagement d’un territoire à l’échelle d’une région. Elle traduit les objectifs de développement durable au niveau spatial et assure la cohérence des politiques publiques dans des domaines tels que l’urbanisation, le paysage, les transports et les infrastructures.

Instruments et base juridique > Le plan directeur régional et le projet d’agglomération sont les deux principaux instruments de planification au niveau régional. Le plan directeur régional met en œuvre les principes du plan directeur cantonal. Quant au projet d’agglomération, c’est un instrument fédéral qui repose sur une base volontaire.

Rôle de l’association et retombées > L’ARS est appelée à élaborer, réviser et mettre en œuvre la planification régionale. Une mise à jour régulière des plans permet de tenir compte des évolutions du territoire et des exigences légales. L’application de ses principes garantit une cohérence territoriale au-delà des limites administratives, incite au lancement d’initiatives permettant d’accroître la qualité de vie dans les communes, anticipe les besoins en infrastructures pour le développement de la région et assure leur cofinancement par des fonds fédéraux et cantonaux.

Économie territoriale

Définition > L’économie territoriale consiste en la mise en valeur des zones d’activité existantes et futures sous l’angle de leur planification, de leur aménagement et de leur utilisation (gestion des zones d’activité). Elle vise à assurer un développement économique cohérent et durable, en tenant compte des besoins des entreprises, des exigences territoriales et de l’environnement.

Instruments et portée juridique > Le plan directeur régional met en œuvre les principes prévus dans le plan directeur cantonal et fixe les grandes lignes de la gestion des zones d’activité. Il peut s’accompagner d’une stratégie de gestion des terrains et d’analyses locales qui permettent d’identifier les opportunités d’aménagement.

Rôle de l’association et retombées > L’ARS est appelée à élaborer, réviser et mettre en œuvre la gestion des zones d’activité. Pour ce faire, elle assure une veille territoriale et maintient un contact avec l’ensemble des acteurs publics et privés afin d’identifier les besoins en matière de mobilité et d’aménagement propres aux zones d’activité et aux entreprises qui s’y trouvent.

À plus long terme, les statuts prévoient que l’ARS puisse également développer une politique foncière active. Une structure autonome agirait dans ce cas, sur mandat de l’association régionale, dans le but de proposer des terrains aux entreprises à prix juste. Elle agirait sur le marché immobilier au même titre qu’un privé, sur la base d’un règlement qui devrait être approuvé par l’assemblée des délégués. La mise en œuvre de cet instrument dépend donc de décisions ultérieures de l’association.

Prestations de mobilité

Définition > Les prestations de mobilité couvrent les processus de commande dans le domaine du transport public urbain ainsi que des vélos en libre-service. Il s’agit de définir l’offre de transport et son développement, d’en négocier le prix avec les prestataires et de vérifier la bonne exécution des prestations commandées.

Instruments et portée juridique > La commande de prestations concrétise les éléments stratégiques du réseau de transports publics et de vélos en libre-service prévus dans la planification régionale. La loi cantonale sur la mobilité prévoit qu’une communauté régionale de transport telle que l’ARS puisse agir comme commanditaire aux côtés du canton en ce qui concerne le réseau de transports publics urbains.

Rôle de l’association et retombées > L’ARS planifie l’offre de transport, négocie le prix des prestations et s’assure de leur bonne exécution en maintenant un contact constant avec les entreprises prestataires. En tant que co-commanditaire, l’ARS conserve la maîtrise de l’offre de transport proposée et ne se contente pas d’en supporter les coûts.

Environnement, énergie et climat

Définition > L’environnement, l’énergie et le climat se conçoivent comme des domaines d’actions transversaux et complémentaires aux autres politiques publiques à impact territorial portées par l’association. Les principaux enjeux concernent l’air, le bruit, l’eau, la décarbonation de la mobilité et les réseaux de chauffage.

Instruments et portée juridique > Le domaine de l’environnement alimente la planification régionale de manière obligatoire. Il complète également les réflexions nécessaires à la conduite de tâches telles que les commandes de prestations (décarbonation des transports publics), l’économie (écologie industrielle) et le tourisme (impact sur les milieux naturels). Les domaines de l’énergie et du climat sont, eux, facultatifs. Les régions peuvent toutefois prévoir des actions à ce propos selon les lois cantonales correspondantes.

Rôle de l’association et retombées > L’ARS pourvoit aux analyses dont elle a besoin dans le cadre de ses propres activités en matière environnementale. Dans le domaine de l’énergie et du climat, elle incite au développement à l’échelle de stratégies régionales. Elle assume, en outre, un rôle de conseil, de coordination et de sensibilisation.

Promotion touristique

Définition > La promotion touristique désigne toutes les mesures qui visent à soutenir et à renforcer l’activité touristique dans le district. Elle comprend aussi bien la stimulation de la demande que l’amélioration des infrastructures et le soutien aux acteurs de la branche.

Instrument et portée juridique > La loi cantonale sur le tourisme impose aux districts de concevoir la promotion touristique au niveau régional et de soutenir financièrement l’office du tourisme compétent pour leur territoire. Quant au plan directeur régional, il fixe, sur une base facultative, les grandes lignes de la promotion touristique.

Rôle de l’association et retombées > L’ARS définit et révise régulièrement sa stratégie touristique, dont les mesures visent à augmenter les retombées économiques liées à cette activité. Elle finance et vérifie la bonne exécution du mandat confié à Fribourg Tourisme et Région en ce qui concerne l’accueil et la promotion de la région. Elle assure également le développement des infrastructures touristiques dans l’ensemble du district, par des projets propres et des subventions accordées à des tiers.

Comment les prestations seront-elles exécutées ?

L’association disposera de personnel propre engagé sur la base d’un règlement et de modalités qui doivent encore être établis. Le secrétariat général sera entouré de collaborateurs dans les différents domaines de spécialisation évoqués. L’engagement de professionnels permettra d’internaliser l’essentiel des prestations à fournir et aux communes de disposer de référents compétents au niveau régional dans tous les domaines traités. L’effectif total sera équivalent à environ 10 EPT. Sa ventilation entre les différents domaines traités est la suivante :

Planification

Plan directeur régional : répartition entre toutes les communes selon la population légale.

Projet d’agglomération : répartition uniquement entre les communes du périmètre éligible au développement d’un projet d’agglomération, selon la population légale pondérée par les priorités d’urbanisation.

Financement et clefs de répartition

Quels sont les impacts financiers de la solution proposée ?

L’association régionale fonctionne sur la base d’un budget annuel estimé à CHF 3,1 millions, auquel il faut ajouter un montant de CHF 15,5 millions destiné spécifiquement à l’exploitation de l’offre de transport public urbain. Cette dernière n’est toutefois financée que par les communes qui bénéficient d’une offre de service correspondante.

L’association fonctionne sur la base de plusieurs clefs de répartition, dont les critères déterminants varient en fonction des thématiques traitées. Cette mécanique fine permet de tenir compte des spécificités de chaque commune. Le caractère différencié des clefs de répartition ne permet pas de définir un montant en franc par habitant unique pour toutes les communes. Mathématiquement, la contribution moyenne s’établit toutefois à 20 CHF/habitant pour les communes qui ne contribuent pas au financement du transport public urbain, et à 200 CHF/habitant pour les communes qui bénéficient de ces prestations. Une limite d’endettement est par ailleurs prévue à hauteur de CHF 8'000'000 pour les investissements.

Quelles sont les clefs de répartitions prévues ?

Les clefs de répartition prévues reflètent, de manière schématique, l’intérêt des communes à la mise en œuvre des différentes tâches d’intérêt régional portées par l’association. La conjugaison de ces différentes clefs assure un équilibre de la contribution demandée à chaque commune. Vous pouvez consulter l'ensemble des clefs de répartition ci-dessous :

Tableau des clefs de répartition

Planification

Plan directeur régional : répartition entre toutes les communes selon la population légale.

Projet d’agglomération : répartition uniquement entre les communes du périmètre éligible au développement d’un projet d’agglomération, selon la population légale pondérée par les priorités d’urbanisation.

Tourisme

Frais internes à l’association (CHF 272’000) correspondent aux frais de personnel, soutien à des projets d’infrastructures et part aux frais généraux ventilés: Répartition entre toutes les communes selon la population légale

Mandat externe confié à Fribourg Tourisme et Région, comprenant accueil et marketing (CHF 720’000) : Répartition entre toutes les communes selon la population légale avec une part prépondérante de 45% pour Fribourg

Prestations de mobilité

Transports publics urbains : répartition uniquement entre les communes bénéficiant de ces prestations, selon la clef agglo actuelle qui prend en considération à 80 % la qualité de la desserte urbaine et à 20 % la génération de trafic.

P+R : répartition uniquement entre les communes qui financent les transports publics urbains, selon la population légale de ces communes.

Vélos en libre-service : répartition uniquement entre les communes qui bénéficient du service, selon le nombre de stations.

Économie territoriale

Frais internes à l’association : répartition entre toutes les communes selon la population légale, pondérée à 50 % par le potentiel fiscal relatif aux personnes morales.

Frais généraux

Organes politiques : Répartition entre toutes les communes selon la population légale. Les autres frais généraux sont ventilés dans les différents domaines d’activité en fonction du nombre d’équivalent plein temps concernés.

Quels sont les montants prévisionnels dont ma commune devra s’acquitter ?

Les montants prévisionnels reflètent les orientations financières discutées pour chaque domaine d’activité au sein des différents groupes de travail. Ils servent de base au plan financier provisoire, préparé en parallèle à la révision des statuts et disponible ci-contre. Les contributions approximatives prévues par commune, sur la base des discussions, sont les suivantes :

Gouvernance et statuts

Quelles sont les principes de gouvernance qui prévalent ?

La gouvernance proposée reprend, pour l’essentiel, la structure classique d’une association de communes, avec un comité de direction, une commission financière et une assemblée de délégués. Une représentativité des communes doit être assurée dans la composition de l’exécutif. Les différentes tâches seront étudiées etélaborées par des délégations qui émettent des préavis à destination du comité de direction. Deux délégations principales sont prévues : la première concerne l’aménagement du territoire, la seconde s’occupe des domaines touristiques et économiques. Afin de compléter ce dispositif, un atelier de planification régionale réunit un représentant technique et un représentant politique de chaque commune. Cette structure permet d’informer régulièrement toutes les communes sur les activités de l’association, indépendamment de leur implication au sein de l’exécutif.

Les statuts prévoient un régime de gouvernance spécifique pour certaines communes. En effet, les moyens mis en œuvre pour mener à bien les différentes tâches ne sont pas identiques pour toutes les communes. Les membres de l’actuelle Agglomération de Fribourg continueront d’assumer seuls les thématiques qui leur sont propres dans le domaine des transports publics urbains ainsi que la mise en œuvre des anciens projets d’agglomération. Les décisions à ce propos relèvent de commissions spéciales, dont les membres sont désignés sur proposition des communes concernées.

Les statuts prévoient en outre une série de dispositions transitoires concernant la mise en œuvre des anciens projets d’agglomération, le temps que les mesures associées soient réalisées. Ces règles spécifiques permettent de conserver les acquis en la matière et de maintenir le financement des projets tel qu’il avait été décidé préalablement par les communes concernées. Une limite d’endettement supérieure doit ainsi permettre d’assurer le financement des mesures découlant de ces anciens projets d’agglomération. Elle ne concerne que les communes de l’ancienne Agglomération de Fribourg, laquelle sera dissoute à la suite de l’entrée en vigueur des statuts révisés de l’ARS.

Qu’en est-il des collaborations avec des entités extérieures au district ?

Certaines thématiques s’inscrivent dans des périmètres définis de manière statistique plutôt qu’administrative ou politique. Par exemple, les communes pouvant prétendre à des contributions fédérales pour réaliser des mesures inscrites dans les projets d’agglomération ne se trouvent pas uniquement dans le district de la Sarine, mais également en Singine et dans le Lac. Afin que l’ARS puisse élaborer, adopter et mettre en œuvre, en tant qu’organisme porteur, des projets d’agglomération concernant potentiellement toutes ces communes, les statuts prévoient explicitement un mécanisme de convention avec les communes non membres. Celui-ci permet d’obtenir de leur part une contribution « à prix coûtant » aux frais découlant des projets d’agglomération ainsi que d’assurer leur représentation adéquate dans les organes de l’ARS lorsque ceux-ci traitent des projets d’agglomération.

Cette approche implique formellement la création d’entités décisionnelles supplémentaires dans les statuts. Dans les faits, ce sont toutefois les organes classiques de l’association qui sont simplement adaptés au périmètre concerné. L’assemblée d’agglomération, qui a pour seule compétence de valider cette planification, constitue ainsi une extension de l’assemblée des délégués à toutes les communes concernées.

Procédure

Comment les nouveaux statuts ont-ils été élaborés ?

La révision totale des statuts repose sur une démarche participative initiée il y a près de deux ans, dans laquelle toutes les communes ont été impliquées. Cette approche permet de présenter un projet concerté, cohérent et fidèle aux besoins ainsi qu’aux ambitions du district. Des groupes de travail ont identifié les différentes thématiques dont le traitement à l’échelle régionale apportait une réelle plus-value. Parallèlement, un groupe spécifiquement dédié aux finances et composé de représentants de toutes les communes a validé, pour chaque thématique, les grandes lignes budgétaires et fixé les clés de répartition entre les communes.

Qui valide le projet de statuts proposé ?

Le projet de statuts entièrement révisés a été adopté par le CoDir au début du mois de juillet 2025. Les communes concernées par l’élaboration des PA, réunies en Conférence régionale pour la constitution de la nouvelle agglomération (CRCNA), avaient, au préalable, confirmé l’option de principe consistant à confier cette tâche spécifique à l’ARS plutôt qu’à constituer une nouvelle association de communes. Il revient maintenant à l’Assemblée des délégués (AD) d’examiner et d’adopter cette modification statutaire.

Une fois les statuts adoptés par l’AD, il appartiendra à l’organe législatif de chaque commune membre de les approuver. Le CoDir a fixé au 31 décembre 2025 le délai pour cette approbation, afin de permettre ensuite la transmission du dossier au Conseil d’État, en vue d’une entrée en vigueur des nouveaux statuts le 1er juillet 2026.

Documents utiles - Téléchargement

- Statuts de l'Association régionale de la Sarine (ARS) - version Word

- Statuts de l'Association régionale de la Sarine (ARS) - version pdf

- Message du Comité - Révision totale des statuts

- Message officiel succinct à destination des exécutifs communaux

- Brochure d'information

- Foire aux questions (FAQ)

Communiqués de presse :

- Communiqué de presse - Révision total des statuts (5 septembre 2025)

- Communiqué de presse - Validation à l'unanimité des statuts (19 septembre 2025)

Séances destinées aux conseils généraux :